Vor ein paar Tagen las ich flüchtig die Überschrift eines Zeitungsartikels:

„Wende-Museum in Los Angeles“

Ich hatte keine Zeit für den Artikel, wollte aber später nachschauen, wie das aussieht, so ein Wende-Museum. Ein Architektur-Museum mit hochinteressanter Museums-Architektur!

Meine Kinder haben beide Wende-Jacken, die sind innen einfarbig und außen gestreift – oder umgedreht, oder sie haben innen glatten Stoff und außen Plüsch, und wenn man sie dreht, hat man den flauschigen Stoff innen und trotzdem keine zuppeligen Nahtwülste außen und der Reißverschlüsse geht dennoch. Als Nicht-Näherin ist mir völlig unklar, wie man so eine Wende-Jacke herstellt. Noch weniger vorstellen konnte ich mir aber, wie ein Wende-Museum funktioniert. Drehbare Außenwände? Oder wie krempelt man das Haus auf links, wie kriegt man die Innenseite nach außen, die Exponate an die Fassade und den Putz nach innen? Vor meinem inneren Auge entstand ein Gebäude, das man einfach vollständig umkrempelt und das dann ein kuscheliges blaues Innenfutter nach… und dann fiel es mir ein. November, 25 Jahre später. Ein Wende-Museum. Sie zeigen Krempel, ohne das Haus umzukrempeln. Schade eigentlich.

(Können wir vielleicht so ein Museum haben, was zum Staunen und was für überraschende Wendungen im Kopf? Was war eigentlich drinnen und was draußen vor 1989, und wo ist jetzt außen und wie kuschelig wollen wir es? Wäre dafür nicht ein umkrempelbares Krempelhaus schön? Ein wendiges Wende-Museum im Wendehammer?)

Archiv der Kategorie: Kram

Für alle lütten Leckersnuten

Eine der großen örtlichen Bäckereien lädt in der Adventszeit Kindergartengruppen zur Weihnachtsbäckerei in ihre professionelle Backstube ein. Für den Bäcker ist es eine nicht ganz unaufwendige Werbung, für ungefähr alle Kindergartenkinder der Stadt ein großes Vergnügen. Gestern war Nunos Gruppe dran, die 25 Kinder wurden außer von den Erzieherinnen auch von einzelnen Müttern begleitet, die beim Beaufsichtigen helfen (nicht, dass eines der Kinder irgendwann wie die Hexe im raumgroßen Ofen landet, wo 600 Brote Platz haben). Tatsächlich sind die Kinder aber in so einem Umfeld ausgesprochen diszipliniert, sie standen allesamt stundenlang auf umgedrehten Brotkörben als Fußbänke um den riesigen Arbeitstisch herum und werkelten. Wir begleitenden Mütter hatten gar nicht viel zu tun und haben dann eher mal – im Interesse aller späteren Kekse-Esser – Nasen geputzt, den Kleineren beim Ausstechen geholfen oder volle gegen leere Bleche ausgetauscht. Beim sehr ernsthaften Backen unterstützt wurden die Kinder von drei reizenden Profis, die nach dem Advent mit täglicher Kindergartenbäckerei sicher einen keksfreien Tag oder vielleicht wenigstens einen Orden aus Salzteig verdient haben. (Der Keksteig wird von den Profis erstaunlich dick ausgerollt, das ist aber möglicherweise der besseren Handhabbarkeit durch Kinderhände und der dazugehörigen Frustrationstoleranz geschuldet. Das hatte allerdings letztes Jahr schon erbittere Diskussionen mit zum heimischen Backen eingeladenen Besuchskindern zur Folge, denen mein Teig viel zu dünn war. Wenigstens fingerdick, so die Norm unter Dreijährigen dieser Stadt. Erfolgreiche Kundenprägung, so geht’s!)

Während der ganze Wagen voller Keksbleche im Ofen war, durften wir die Bäckerei besichtigen. Eine Kita-Gruppe wiegt übrigens zusammen – ohne Erzieherinnen – 372,5 kg, und ein Besuch im Kühlraum belebt die zuckrig verklebten Geister schlagartig.

Es ist interessant, wie unterschiedlich diese kleinen Menschen arbeiten. Manche stechen sehr sorgfältig sehr wenige Herzen aus, andere basteln aus den Teigresten neue Figuren, manche haben eine fast industrielle Produktion an Sternschnuppen, während wieder andere zaghaft den Tannenbaum mit nur minimalen Verschiebungen an immer fast die gleiche Stelle ihres Teigstückes drücken und dann nur einzelne Zweigspitzen aufs Blech befördern können.

Noch unterschiedlicher sind sie beim Verzieren, von sorgfältig als Augen ausgewählten Rosinen über exakt gebaute Zäune aus aufrecht stehenden Mandelsplittern bis zu veritablen Erdrutschen aus Hagelzucker („kannst du mir auch mal das Salz geben?“) war alles dabei. Unter der Deko auf dem letzten Bild waren jedenfalls vorher irgendwo Kekse.

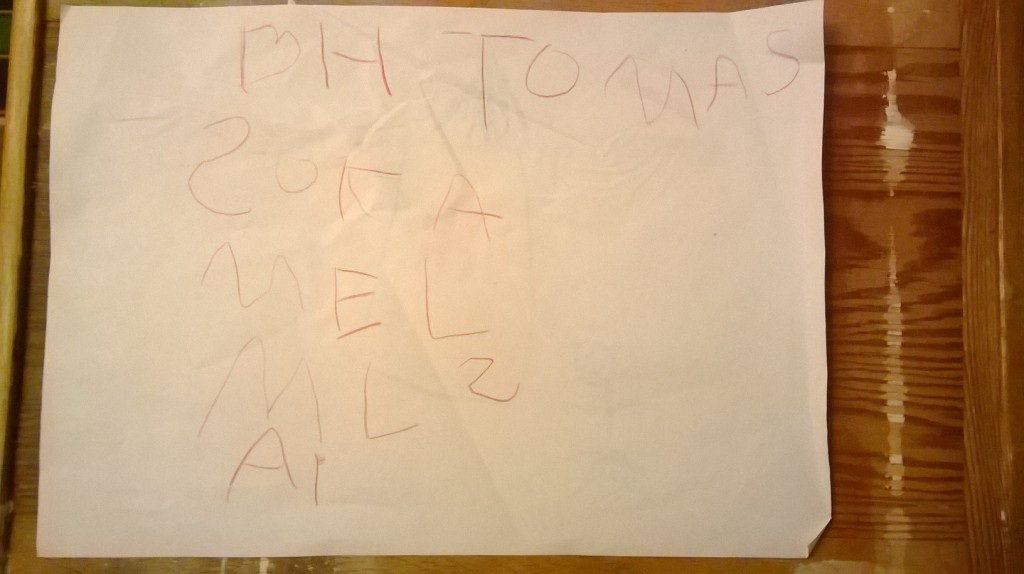

Wir hatten zuvor schon das ganze Wochenende zu Hause Kekse gebacken, und zwar in rauhen Mengen. (Bereits nach vier Stunden Ausstecherle fragt man sich ja, warum man je geduscht hat… Außerdem habe ich nun in der Küche wieder das gleiche Platzproblem wie jeden Dezember.) Von daher ist es nicht verwunderlich, dass das Thema Nuno bis in den Schlaf verfolgt. Heute Nacht rief er mich mehrmals, und als ich ihn schließlich fragte, was er denn eigentlich wolle, murmelte er, ohne ganz aufzuwachen: „Ich will das Herz…“ Meines hat er ja, also meinte er wohl das Ausstecherle. Tagsüber hat er dann in den Backpausen noch Rezepte notiert. Falls Sie also noch etwas backen möchten, hier ein Rezeptvorschlag vom Sohn. Er hat es zwar nur für einen Bäcker namens THOMAS verfasst, aber Sie dürfen sich sicher inspirieren lassen. Gutes Gelingen.

Lernen

Ich habe einen Doktortitel, der mir noch nicht aberkannt wurde. Ich habe eine Prüferlizenz für die Zentrale Mittelstufenprüfung Deutsch und eine Zulassung als Master-Prüferin. Ich könnte Euch Flattervögel erklären, Mürbeteig, spanische Versschlüsse oder interne Fokalisierung bei heterodiegetischer Erzählinstanz. Und jetzt lerne ich Stricken. Und übe Demut.

Wie kam man überhaupt darauf, dass Stricken funktionieren könnte?

Ich gehe wieder aufribbeln. Und fange von vorne an. Demut.

Raumfahrttraining

Geheimnisse

Ich bin ja ein Hamster und ein Schönfinder. Und trennen kann ich mich auch nicht. Darum hebe ich auch Schokolade erstmal auf, und besonders gut aussehende aka schön verpackte Schokolade hebe ich erst recht auf. Lange. Oder für immer. Das ist wohl erblich, meine Großmutter hat uns manchmal Schokoladenosterhasen in die Weihnachtspost gelegt, so war sie die aufgehobenen Schätze elegant und für unsere Verhältniss auch noch zeitnah los – und wir saßen da mit eigentlich ungenießbarem Süßkram, der aber Augen hatte und darum nicht weggeworfen werden konnte. Mein Vater sammelt prinzipiell ungefähr alles (und trägt meiner Mutter immer noch nach, dass sie irgendwann dieses eine Messer ohne Griff aus dem Keller weggeworfen hat, denn just in diesem Moment, nach kaum 15 Jahren im Keller, hätte es seine Funktion erfüllen können und wäre gebraucht worden! So ist das immer); außerdem ist er sparsam, auch und gerade mit Lebensmitteln. In den Dänemark-Urlaub haben wir früher die gesamte Verpflegung für eine fünfköpfige Familie mitgenommen. Vor Ort dazugekauft wurden nur Brot, Kammerjunkere (dänische trockene Kekse) und Blaubeermarmelade vom Brugsen. Der Rest kam von uns bzw. von Aldi und wurde geschmuggelt, Gouda im Reserverad und ansonsten viel Nudeln und Raguletto. Für sich selbst hatte er für jeden Tag exakt eine Dose Bier (es war ja Urlaub!), die Palette stand im Auto immer unter meinen Füßen. Und einmal gab es – für drei Wochen Urlaub und fünf Personen – eine Tüte gebrannte Mandeln. Um die haben wir abends gespielt, Stück für Stück, wer im Rommé gewann, bekam eine Mandel. Wer nicht gewann, nicht. Pech. Dann hält so ein Tütchen auch eine Weile. Die Sammlung von Schokolade mit Augen (unzählige Generationen Marienkäfer, Nikoläuse und Hasen) im Bücherregale neben seinem Bett wird uns dereinst in fernster Zukunft vor Probleme stellen; ich hoffe sehr, dass dann ein Volkskunde-Museum Interesse hat.

Entsprechend habe ich den Inhalt meines Nikolausstiefels immer mindestens bis Ostern gestreckt, was zu Frust bei meinen Brüdern geführt hat – wenn Du die Schokolade nicht isst, gib sie doch uns! Aber ich aß ja, alle paar Tage mal ein Stück, ganz langsam. Nikoläuse aß ich tatsächlich nicht, die guckten mich an, wie sollte ich das Papier abreißen. Heute weiß ich, sie schmecken meist auch nicht, aber diese Erfahrung muss man erstmal machen. (Vielleicht schmecken frische Nikoläuse ja auch, wer weiß.)

Mein Sohn hat im seinem Wesen durchaus einiges von mir, auf seinem „Schokoteller“ mit dem Inhalt des Nikolausstiefels wächst momentan auch die Zahl der kleinen Schokolädchen aus dem Kalender stetig an, denn er legt sie morgens „erstmal“ dorthin. Nun haben sie aber im Kindergarten einen Nikolaus im Stiefel gehabt, und zwar einen ganz besonders schönen, fair gehandelten und offenbar kirchentreuen Nikolaus, der nicht wie der Weihnachtsmann aussieht, sondern wie eben der Nikolaus, mit Mitra und Stab. Wir fuhren nach Hause, er trug den Schatz in der Hand und begann sehr bald, das Papier aufzureißen. „Willst Du den wirklich jetzt aufmachen“, fragte ich, ein bisschen auch um die Sitze besorgt, „warte doch bis zu Hause. Und sieh doch, wie schön er aussieht, der sieht wie ein richtiger Nikolaus aus, Du kannst ihn doch noch aufheben.“ Kaum war das Wort dem Mund entflohen, ärgerte ich mich ein bisschen über mich selbst – wollte ich eine Schoko-mit-Augen-Sammlung im Kinderzimmer anlegen, anschwellend an Umfang und sich mindernd an Qualität bis zum Tag seines Auszugs, um dann zu entscheiden, wohin mit all der in bunte Alufolie verpackten Schokolade, „nimm sie doch mit ins Studentenwohnheim“?

Aber Nuno sah das sowieso anders. „Der ist schön“, stimmt er zu, schaute mich dann aber verschwörerisch an, im Begriff, mir ein Geheimnis zu verraten: „Aber unter dem Papier ist Schokolade.“

*

Und zum Glauben lesen Sie bitte zunächst, bevor ich hier zu Stroh und Kreuzigungen komme, bei Herrn Buddenbohm weiter, der eine wunderschöne „Kleine Anmerkung zum Weihnachtsmann“ hat.

Adventshamstern

Mit einem einzelnen traurigen Bund Suppengrün und den sich türmenden Einkäufen für vier zu befüllende Adventskalender an der Kasse stehen und sehr dringenden Erklärungsbedarf spüren.

Motorisiert

Nebenan (und nicht nur da) gibt es gerade eine ganze Reihe „Medienoutings“, es geht darum, warum man wann im Leben nicht gelesen hat oder was für ein Nichtverhältnis zu Zeitschriften besteht oder dass man keine Filme guckt. Ich hätte auch etwas zu Leselücken zu sagen oder zu meiner Filmkarriere, und dass ich mit Zeitschriftenartikeln nicht die Kolumne in der Brigitte meine, habe ich meinen Studenten gerade letzte Woche erklärt. Heute aber zu einer anderen Geschichte voller Auslassungen in meinem Leben: Das Autofahren. Mein Bruder#1 formulierte es freundlich so, dass ich nicht so viel Benzin im Blut habe wie er. Ich würde einfacher sagen, ich kann nicht Auto fahren. Womit wir schon mitten im Bereich der Halbwahrheiten sind. Denn ich habe wie fast alle meines Jahrgangs Autofahren gelernt, sogar als eine der ersten meines Schuljahrgangs, und damit gingen die Probleme los: die Aufmerksamkeit. Ich war eines der ersten Mädchen, die Führerscheinprüfung hatten. Bis dahin war alles gut, kleine Unsauberkeiten wie mit dem rechten Hebel am Lenkrad blinken wollen, wenn es nach links gehen sollte und dann mit laufenden Scheibenwischern noch in der ersten Linkskurve den Wagen abwürgen waren bereits überwunden, es lief gut, ich konnte sogar einparken. Und fiel trotzdem durch. Und das war natürlich bei den ersten Prüfungen hochinteressant. Denn damit war ich nicht eine der ersten mit Führerschein, sondern die allererste, die durchgefallen war. [Natürlich war das auch nicht wahnsinnig interessant, das ist nur negative Egozentrik, aber ich habe es so empfunden. 96 Mitschüler, die „OHA!“ sagen.] Und von da an war ich unsicher und nervös. Im zweiten Anlauf (den ich vor allen geheim gehalten hatte) bestand ich, aber ich bin nie ein Autofahrer geworden. Ab und zu nahm ich das Auto meiner Eltern, überlegte vorher akribisch, wo man am Zielort parken kann, und war immer froh, wenn das Auto und ich wieder zu Hause waren. Am Studienort hatte ich kein Auto, im Ausland habe ich mich leider nicht getraut. Wäre ich in Peru Auto gefahren, wäre ich heute entweder tot oder aber Stock-Car-Rennen-tauglich – großes Versäumnis. In dem Land, wo das KO-Kriterium bei Vorfahrtsregeln „Größe und Alter des Wagens gehen vor“ (nur wieder: in welcher Gewichtung bei Erfüllung beider Kriterien?) ist, wo man bergab den Motor ausmacht, die Ampeln im Kabelgewirr über der Straße sowieso nicht sichtbar sind, wo Lastwagen auch mal einen Kleiderschrank als Führerhäuschen haben und man durch die Löcher im Bodenblech prima die Tiefe der Schlaglöcher im Blick hat, da wäre ich vielleicht furchtlos und geländetauglich geworden. Zumal mir als Radfahrerin das peruanische Blinken sowieso ganz natürlich gewesen wäre: Links rum? Dann linken Arm raushängen (lässig). Rechts rum? Linke Hand aufs Dach legen. Hätte, hätte. Zurück in Deutschland zog ich wieder in eine Unistadt ohne Autobedarf, wegen stetiger Entwöhnung bin ich auch bei den Eltern nicht mehr vorne links ins Auto gestiegen, und in den neuen großen Wagen mit Flugzeugcockpit dann schon gar nicht. Und so gingen die Jahre ins Land. Irgendwann hätte ich mir nicht mal mehr zugetraut, bei einem Notfall die Fahrerrolle zu übernehmen. Ich wäre eine sichere Kandidatin für Aberkennung des Führerscheins wegen mangelnder Nutzung gewesen, und eine Nachprüfung hätte ich nicht im Ansatz bestanden (allein, weil ich nicht hingegangen wäre.) Und dann kam der Lieblingsitaliener. Der Lieblingsitaliener hat ein Auto, was ja für mich nichts heißt, ich kann auch in diesem Auto wunderbar auf dem Beifahrersitz sitzen. Wenn der nicht besetzt ist. Denn so hat er mich zum Autofahren gezwungen, nach einigen unverbindlichen Anläufen à la „wir könnten ja mal üben, auf irgendeinem Parkplatz“. Wir haben zusammen das Kind weggebracht (er fuhr, natürlich), er wartete im Auto, und als ich wiederkam, war nur noch der linke Platz frei und er saß sehr entspannt und freundlich lächelnd rechts. „Du fährst.“ Er hat nicht nur ein Auto, er hat auch großes Vertrauen. Und gute Nerven, die ich schon an der 2. Ecke verlor, als mich ein Bus anhupte. Nach dieser Überrumpelung musste ich immer mal wieder fahren, von Routine war ich allerdings weit entfernt, die Fahrten endeten mal mehr, mal weniger verschwitzt, ich war tapfer, meine Mitfahrer waren tapfer, aber wirklich glücklich war ich nicht. Allein mit dem Kind wäre ich noch immer nicht gefahren, dafür fuhr ich bei Wind und Wetter weiterhin mit dem täglich schwerer werdenden Kind im Sitz mit dem Rad den Berg hoch und runter, inzwischen auch mit Helm, aber das ist eine andere Geschichte. Dann vergaß der Lieblingsitaliener bei einer Konferenz seine Brille. Er sagt, diesmal war es kein Trick, aber just in dieser Woche mussten wir zu diversen, nicht mit dem Rad oder Bus zu erreichenden Orten im Umland. Also saß ich wieder links. Und es ging.

Inzwischen fahre ich, inzwischen akzeptiert auch der Sohn, dass Mami lenkt, inzwischen schaffe ich es in die enge Garage aus den späten 60ern, inzwischen fahre ich auch alleine mit dem Auto zu Zielen, wo ich noch nicht genau weiß, wie die Parkplätze aussehen. Auf der Autobahn war ich seit der Fahrstunde nicht mehr, aber es wird besser und mein Radius größer. Bisher hat mich auch niemand als Betrügerin vom Lenkrad weggezerrt, und meine Nervosität, wenn ich z.B. vor den Büros meiner Kollegen rangieren muss oder die Ampel am Berg rot ist, ist fast verschwunden. Vorgestern war ich nun auf völlig fremdem Terrain. Da der Lieblingsitaliener müde, matt und marode mit Grippe im Bett lag, musste ich den Fox in die VW-Werkstatt zum Reifenwechsel fahren. Was heißt musste: ich habe es angeboten! Freiwillig! Ich kam mir sehr souverän vor, als ich bei VW auf den Hof fuhr, ich habe unfallfrei vor den Augen mindestens Hunderter Autoprofis geparkt, und ich habe an der Theke ganz lässig gesagt, dass ich einen Termin zum Reifenwechsel habe. Bis dahin hat niemand was gesagt, keiner hat mich ausgelacht oder ungläubig die Fahrzeugpapiere sehen wollen. Ich ging als Autofahrerin durch. Fast. Denn dann ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen: Wo das Auto denn stehe, fragte die Dame. „Da drüben“, sagte ich immer noch lässig, „der VW.“ „Der VW, ah…“, sagte die VW-Angestellte, aber da hatte ich es schon gemerkt und schnell Details wie Farbe, Typ (den ich wusste!) und Kennzeichen hinterhergeschoben. Es war knapp, aber ich durfte das Auto hinterher doch wieder mitnehmen. (Noch knapper war es vermutlich bei der älteren Dame, die mit mir zusammen auf die winterfest gemachten Autos wartete und dann auf den Hof stürzte und rufend und schimpfend ein Auto zum Stehen brachte. Das sei IHR Auto! Wo der junge Mann damit hinwolle? Er solle SOFORT aussteigen! Er wolle das Auto nur in die Werkstatt fahren, sagte der KFZ-Mechaniker, sie sei doch zum Reifenwechsel da…?) Ich übe jedenfalls weiter, und wenn es weiter so gut klappt, lenkt Mami das Auto bald auch ohne Fahrradhelm.

Random thinking

Ich überlege, ob ich meinen Verlag auch Zufälliges Pinguin-Haus nennen wollte.

(Was geht mit Willkürlicher Wildschwein-Winkel? Oder hab ich da was grundsätzlich falsch verstanden?)

*

Auf den plötzlichen Wintereinbruch mit einem Mützen-Notkauf reagiert. Ein leicht flusiges Grau, unauffällig, wärmend und dabei überraschend kratzig. Extrem kratzig, untragbar kratzig eigentlich. Ein Blick auf das Schild klärt auf: 70% Wolle, 20% Angora, 10% Plastik. Wer kann denn so viel Wolle auf dem Kopf aushalten? Ich kaum, obwohl mit allen zehn Fingern die Stirn zu kratzen natürlich auch schön warm macht. Etwas blutig, aber warm. Und dafür hab ich die Mütze ja gekauft.

*

Nennt sich die Schwulenbewegung von Luxemburg eigentlich „Rosa Luxemburg“?

Lizenz

Wir sind in einem Laden, der sich auf Kinder eingestellt hat: Während Mami die Kinderkleider durchguckt, kann der Nachwuchs mit den alten Spielsachen aus der großen Kiste spielen. Der Sohn nimmt dieses Angebot sofort an (und zwar so gut, dass Sachen anprobieren durchaus nicht möglich ist), spielt systematisch den ganzen Kisteninhalt durch, fährt Feuerwehren über den Boden, probiert Babyspielzeug aus, fliegt den Hubschrauber auf die Kleiderstange. Und er fragt. Das ist so seine Art. Zwischendurch ruft er mir zu, was er von der Verkäuferin erfahren hat. „Das sind Cowboys, Mami, die nennt man Cowboys“, oder: „Die Puppe hier heißt Käptn Blaubär. Ein Blaubär!“

Ein Plastikding kann er nicht einordnen, es ist pastellig durchsichtig, halbfigural. „Was ist das?“ Die Verkäuferin guckt es sich an. „Das ist ein Beißring.“ „Ein Beißring?“ „Ja, das ist für kleine Kinder.“ Er dreht es in den Händen, denkt nach. „Und wenn man den Beißring kauft – dann darf man kleine Kinder beißen?“

Pipl. Ing.

Da wir noch kein Töpfchen haben, sondern einen Toilettenaufsatz, Baby B. aber lieber bodennah sitzen möchte, ergreift er die Initiative: Er zerrt sich die Strumpfhose runter, macht sich selbst den Body auf, schiebt die Windel auf die Knie. Dann trippelt er ins Bad, holt er sich den kleinen Ikea-Schemel, dreht ihn um und setzt den Toilettenaufsatz darauf. Ein do-it-yourself-Kinderklo. Mit der Windel auf Kniehöhe schafft er es zwar noch nicht, sich allein auf den Aufsatz zu setzen, aber hey! er kann sich sein eigenes Klo bauen. Erstaunlich praktisch veranlagt für ein Geisteswissenschaftler-Kind.